|  |

-

ВНИМАНИЕ

Весь материал, представленный на данном форуме, предназначен исключительно для ознакомления. Все права на произведения принадлежат правообладателям (т.е согласно правилам форума он является собственником всего материала, опубликованного на данном ресурсе). Таким образом, форум занимается коллекционированием. Скопировав произведение с нашего форума (в данном случае администрация форума снимает с себя всякую ответственность), вы обязуетесь после прочтения удалить его со своего компьютера. Опубликовав произведение на других ресурсах в сети, вы берете на себя ответственность перед правообладателями.

Публикация материалов с форума возможна только с разрешения администрации. - Оглавление

-

Подробнее о персонаже

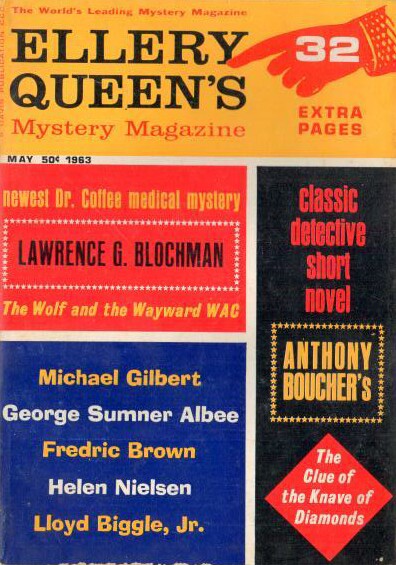

Фергюс О'Брин - один из трех постоянных сыщиков в произведениях Энтони Баучера, прошедший волей автора через самые необычные метаморфозы. Это частный детектив из Лос-Анджелеса, ирландец, наделенный всеми типичными чертами своей нации от рыжих волос до склонности кбожбе*, а также неиссякаемым (“фамильным”, по его собственному утверждению) любопытством, которое и привело его в сыщики. О происхождении О'Брина известно мало, кроме того, что он вырос в неблагополучной семье и имеет старшую сестру Морин, которая возглавляет рекламный отдел в кинокомпании “Метрополис”, зачастую подкидывая брату работу. В первом же описанном расследовании О'Брина,Божба – форма греха, состоящая: 1) в подтверждении собственных слов, обещаний или клятвы именем Божиим; 2) в произнесении имени Божия всуе, т.е. впустую (например: “Клянусь Богом”, “Ей богу”, “Вот тебе крест”, “Боже мой” и т.п.). В ряде случаев к божбе, в широкой интерпретации, может быть отнесен и кощунственный ропот на Бога за Его немилосердное якобы отношение к человеку, за страдания, которые ему кажутся чрезмерными и незаслуженными.“Деле о смятом валете”*, он столкнулся с лейтенантом полиции Э. Джексоном, который в дальнейшем стал его постоянным напарником и приятелем.The Case of the Seven Calvary (1939)

Первое дело О'Брина могло бы стать для него и последним, поскольку он задумывался автором как второстепенный персонаж, сыщик-неудачник, скрывающий своей эксцентричностью намеченного Баучером серийного сыщика. Однако образ оказался настолько ярким, что автор поручил именно О'Брину"Дело о крепком ключе"*иThe Case of the Solid Key, (1941)"Дело о семи чихах”*. Если во всех трех романах О'Брин сталкивается с традиционными детективными загадками, то в рассказах перед ним обычно встают проблемы, зачастую “невозможные”, которые, казалось бы, невозможно разрешить рационально — но Фергюс блистательно их разрешает, логически выводя объяснения, лежащие в области научной фантастики или даже фэнтези. Таким образом, излюбленный персонаж Баучера оказался единственным, кого он “взял с собой”, уйдя в 1940-е годы в фантастическую литературу.The Case of the Seven Sneezes, (1942) -

Настоящий вервольф

ПРОФЕССОР бросил еще один взгляд на записку, которую держал в руке, — там было всего три слова:

Не будь идиотом!

И подпись: “Глория”.

Вольф Вулф скомкал желтый листок и швырнул бумажный шарик в окно, под весеннее солнце университетского двора. А потом выругался на свободном средневерхненемецком.

Эмили посмотрела на него поверх печатной машинки — она как раз работала над перепечаткой бюджета библиотеки кафедры:

— Боюсь, я не совсем поняла вас, профессор Вулф. Я не слишком сильна в верхненемецком.

— Это была импровизация, — ответил Вулф, яростно перелистывая “Журнал английской и немецкой филологии”.

Эмили встала из-за машинки:

— Что-то случилось? Комитет отверг вашу монографию по Хагеру?

— Этот монументальный вклад в копилку человеческих познаний? О нет, тут другое. Пустяки. Не стоит и говорить.

— Но вы так расстроены…

— Всеобщая мамочка, — фыркнул Вулф. — Как у вас получается держать всю кафедру в своих руках? Вы же в курсе всех дел! Оставьте меня.

Маленькое темное лицо Эмили зажглось пламенем праведного гнева, на нем и следа не осталось от недавнего сочувствия и симпатии.

— Не говорите со мной так, мистер Вулф. Я просто пытаюсь вам помочь. И вовсе не всю кафедру, а…

Профессор Вулф взял чернильницу, посмотрел на телеграмму и журнал, а потом со стуком опустил пузырек с чернилами на стол.

— Не надо. Есть куда более эффективные способы справиться с печалями. Скорбь неплохо тонет — ее гораздо проще утопить, чем разделить на части. Попросите Гербрета подменить меня в два часа, хорошо?

— Куда вы собираетесь?

— Я собираюсь спуститься в ад. С остановками на каждом уровне. Счастливо оставаться.

— Подождите! Может, я все-таки смогу вам чем-то помочь? Помните, как декан набросился на вас, когда вы угощали студентов спиртным? Возможно, я смогу…

Вулф остановился в дверном проходе и выразительно выставил вперед указательный палец, который был такой же длины, как средний.

— Мадам, с точки зрения академической работы вы незаменимы. Но сейчас эта кафедра может катиться ко всем чертям — хотя и там тоже, без сомнения, продолжит нуждаться в ваших бесценных услугах.

— Неужели вы не понимаете, — голос Эмили дрожал. — Нет, конечно, нет. Ничего вы не понимаете. Вы просто грубый, бесчувственный мужлан… нет, даже не мужлан. Вы просто профессор Вулф. Вы Вуф-Вуф.

Вулф смотрел на нее изумленно:

— Я — кто?

— Тяф-Тяф! Вольф Вулф — Тяф-Тяф. Все ваши студенты, все называют вас так! Но вы не замечаете такие вещи. Потому что вы — Тяф-Тяф!

— Это, — сказал Вольф Вулф, — последняя капля. Мое сердце разбито, мой мир рассыпался на части. Мало того что мне сейчас придется шагать целую милю, чтобы дойти от кампуса до бара, оказывается, этого недостаточно! Оказывается, я теперь еще и Тяф-Тяф. Что ж… Прощайте!

Он резко развернулся и с размаху впечатался прямо в дверной косяк.

Послышался довольно громкий звук — это в одинаковой степени походило и на приветствие “Вулф!”, и на сочувственное “У-уф!”

Вулф попятился обратно в комнату и обнаружил перед собой профессора Фиринга — брюшко, пенсне, трость и так далее. Пожилой профессор доковылял до его стола, плюхнулся на стул и стал отдуваться.

— Мальчик мой, — покачал он головой, — какая импульсивность!

— Прошу прощения, Оскар.

— Ах, молодость… — Профессор Фиринг пошарил в карманах в поисках носового платка и, не обнаружив его, начал полировать пенсне своим задрипанным, с бахромой по краям, галстуком. — Куда вы так спешите? И почему Эмили плачет?

— Эмили плачет?!

— Ну вот… сами видите… — безнадежно произнесла Эмили и буркнула в свой влажный носовой платок: — Тяф-Тяф.

— А почему номера “Журнала английской и германской филологии” летают над моей головой, когда я гуляю по университетскому двору? Или вам в руки попал телепортатор?

— Прошу прощения, — отрывисто повторил Вулф. — Приступ раздражения. Я… просто я не смог выдержать эту смехотворную аргументацию Глока. Прощайте.

— Секунду. — Профессор Фиринг выудил из одного из бесчисленных карманов сильно мятый листок желтой бумаги. — Я полагаю, это ваше?

Вулф выхватил его и быстро превратил в конфетти.

Фиринг хихикнул:

— Ах… А ведь я помню, как Глория была здесь студенткой! Я думал о ней вот буквально накануне — когда увидел ее в “Лунной мелодии”. Как она расстроила всю кафедру своим уходом! О небеса, будь я помоложе…

— Я ухожу. Вы позаботитесь о Гербрете, Эмили?

Эмили хлюпнула носом и кивнула.

— Идите, Вулф, — голос Фиринга стал серьезнее. — Я вовсе не хочу лезть к вам в душу. Но все же не стоит принимать все это так близко к сердцу. И потом — есть более эффективные способы справиться с печалью, чем напиваться в одиночестве.

— Кто говорил о…

— А говорить совершенно необязательно. Так что, мальчик мой, если вы собирались… Вы ведь не религиозны, не так ли?

— О господи, нет, — отозвался Вулф.

— А лучше бы были… Если позволите сделать предложение, Вулф, почему бы вам не прийти сегодня вечером в Храм? У нас будет особенная служба. Совсем особенная. Она может отвлечь вас от мыслей о Гло… от ваших проблем.

— Спасибо, нет. Я всегда хотел посетить ваш Храм — я слышал о нем удивительнейшие вещи! — но… не сегодня. Как-нибудь в другой раз.

— Сегодня будет особенно интересно.

— Почему? Что такого особенного в сегодняшнем тридцатом апреля?

Фиринг покачал седой головой:

— Просто поразительно, насколько невежествен может быть ученый вне выбранной им области знаний… Но вы знаете дорогу, Вулф; я все-таки надеюсь увидеть вас там вечером.

— Спасибо. Но мои проблемы не требуют вмешательства сверхъестественных сил. Думаю, пара коктейлей прекрасно поможет, скажем — “зомби” отлично подойдет, и я совершенно не собираюсь напиваться в стельку. До свиданья, Оскар.

Он уже почти вышел, но обернулся и добавил:

— Пока, Эмили.

— Какая стремительность! — промурлыкал Фиринг. — Какая импульсивность. Как приятно наслаждаться молодостью, не правда ли, Эмили?

Эмили ничего не ответила.

Она начала печатать предварительный бюджет с такой скоростью и так яростно барабаня по клавишам, будто за ней по пятам гнались адские псы и их было много.

Солнце садилось, а Вулф все никак не мог завершить трагическое описание своих бедствий. Бармен уже отполировал все стаканы на стойке, а история, которую он вынужден был слушать, все не кончалась и не кончалась. Бармен разрывался между скукой, новой даже при его опыте, и профессиональным восхищением перед посетителем, способным употребить столько “зомби”.

— Я рассказывал, как она провалила промежуточный экзамен? — грозно вопросил Вулф.

— Трижды, — ответил бармен.

— Ну хорошо, тогда я тебе расскажу. Пмаешь, обычно я так не поступаю. Не по-сту-па-ю. Профессиональная этика — это все, что у меня есть. Но тут было иначе. Это было не то, что кто-то не знал просто потому, что не знает; это была девушка, которая не знала потому, что была такого типа, которая знает такие вещи, которые девушка должна знать, если она такого типа, что должна знать такие вещи. Пмаешь?

Бармен бросил оценивающий взгляд на полноватого невысокого мужчину, сидевшего в одиночестве за стойкой пустого бара и медленно потягивавшего свой джин-тоник.

— Она мне это показала. Она показала мне мно-о-ожество разных вещей, и я до сих пор вижу вещи, которые она мне показала. Это не обычная история, когда профессор влюбляется в студентку и бла-бла-бла, пмаешь? Это было иначе. Это было пркрассссно. Это было как целая новая жизнь… типа.

Бармен бочком двинулся к тому концу барной стойки, где сидел толстяк со странной бородкой.

— Братец, — тихонько позвал бармен.

Толстяк глянул на него поверх джин-тоника:

— Да, коллега?

— Еще пять минут бесконечной заезженной пластинки этого профессора — и я за себя не ручаюсь. Как насчет заменить меня, а?

Человек повернулся к Вулфу и остановил взгляд на его руке, сжимавшей высокий стакан с “зомби”.

— С удовольствием, коллега, — кивнул он.

Бармен с облегчением выдохнул.

— Она была сама Мооооолодость, — сосредоточенно тянул Вулф в ту сторону, где только что стоял бармен. — Но это было не все. Это было… д-д-д-другое. Она была сама Жжжжжизнь, и Волнение, и Радость, и Экстаз и все такое. Пмаешь… — Он запнулся и уставился на пустое пространство. — Пт-рясающе, — отметил он. — Прямо на моих глазах. Пт-рясающе!

— Продолжайте, коллега, — подбодрил его толстяк со своего места.

Вулф обернулся:

— А… Вот ты где. Я рассказывал, как пошел к ней домой, чтобы проверить курсовую?

— Нет. Но у меня такое ощущение, что еще расскажете.

— Как ты дгадался? Каккой ты дгаааадльвый. Итак, тем вечером…

Коротышка пил медленно, но его стакан опустел к тому времени, как Вулф закончил описание вечера попыток неумелого флирта. Появлялись новые посетители, бар уже заполнился на треть.

— …и с тех пор… — Вулф вдруг резко остановился. — Это не ты, — негодующе заявил он.

— Думаю, это я, коллега.

— Но ты бармен… Ты не бармен!

— Нет. Я волшебник.

— О. Это все объясняет. Итак, как я говорил… Эй! У тебя бородатая лысина!

— Прошу прощения?

— Твоя лысина бородатая. Ой, мне нравится твоя голова! Такой прям ободок вокруг…

— Мне тоже нравится.

— И у тебя стакан пустой.

— Это тоже хорошо.

— Нет, не хорошо. Не каждый вечер ты пьешь на пару с человеком, который с-с-сделал предложение Глории Гартон и получил отказ. Это стоит отметить. — Вулф глухо ударил по стойке и поднял два пальца правой руки вверх.

Коротышка обратил внимание на их одинаковую длину.

— Нет, — вежливо сказал он. — Думаю, не стоит. Я знаю свою меру. Если я выпью еще — могут начать случаться странные вещи.

— Пусь… пусь случаются!

— Нет. Пожалуйста, коллега. Не стоит…

Бармен принес напитки.

— Давай, братец, не подведи, — прошептал он. — Не дай ему разбушеваться. Я тебе тоже когда-нибудь окажу услугу.

Бородатый неохотно пригубил свой свежий джин-тоник.

Профессор глотнул “зомби”, уже неизвестно, какой по счету.

— Меня зовут Тяф-Тяф, — объявил он. — Нет, так-то, по-настоящему, меня должны звать Вольф Вулф. Но все зовут Тяф-Тяф. Атякак?

Коротышка ответил не сразу — ему понадобилось время, чтобы расшифровать это арабское на слух слово, а потом кивнул:

— А меня — Великий Озимандиас.

— Смешное имя!

— Ну я же уже сказал тебе — я волшебник. Только я уже давно не работаю. Знаешь, импресарио и директора театров и цирков очень своеобразны, коллега. Им не нужен настоящий волшебник. Они даже не дают мне показать свой лучший материал. О, помню одним вечером в Дарджилинге…

— Приятно познакомиться, мистер… мистер…

— Можешь звать меня Оззи. Так делает большинство.

— Приятно познакомиться, Оззи. Теперь об этой девушке. Этой Г-г-г-глории. Ты пмаешь, правдж?

— Конечно, коллега.

— Она думает, что профессор немецкой филологии ничего не стоит. Она хочет чего-то гламууууур-мууурного. Она говорит, что если бы я был актером, ну там или агентом ФБР… пмаешь?

Великий Озимандиас кивнул.

— Ну и отлчно! Ты пмаешь. Хорошо. Но пчему ты не хочшь об этом грить? Ты пмаешь. Хорошо. К черту это.

Круглое, обрамленное бородкой лицо Озимандиаса просветлело.

— Вот именно, — сказал он, с энтузиазмом кивая. — Давай выпьем за это!

Они чокнулись и выпили.

Вулф непринужденно произнес тост на древненижненемецком с непростительной ошибкой в форме родительного падежа.

Двое крепко выпивших приятелей рядом с ними начали было петь на два голоса “Моя дикая ирландская роза”, но почти сразу же умолкли.

— Вот что нам сейчас нужнее всего — так это тенор, — сказал тот, что в котелке.

— А вот что мне сейчас нужнее всего, — пробормотал Вулф, — так это сигарета.

— Разумеется, — сказал Великий Озимандиас.

Бармен сейчас наливал пиво прямо напротив них, и Озимандиас потянулся через стойку, достал сигарету из-за уха бармена и протянул своему компаньону.

— Откуда она взялась?

— Я не знаю, откуда они там берутся. Я знаю только, как их доставать. Я же говорил тебе — я волшебник.

— А, понял. Фоооокусссник.

— Нет. Не фокусник; я сказал — волшебник. О, проклятье! Опять я это делаю! Один лишний джин-тоник — и я начинаю выделываться!

— Я тебе не верю, — категорично сказал Вулф. — Волшебников не существует. Это такая же глупость, как Оскар Фиринг со своим Храмом… да и что такого особенного в тридцатом апреля?

Бородатый поднял брови:

— Пожалуйста, коллега. Давай просто забудем об этом.

— Нет. Я тебе не верю. Это какой-то фокус с этой сигаретой. Ты не мог раздобыть ее с помощью магии! — его голос набирал обороты. — Ты мошенник!

— Пожалуйста, братец, — прошептал бармен. — Утихомирь его.

— Ладно, — устало сказал Озимандиас. — Я покажу тебе то, что нельзя объяснить ловкостью рук.

Нетрезвые певцы по соседству вновь затянули песню.

— Итак. Им нужен тенор? Так слушай!

И сладчайший, самый прекрасный и совершенный из когда-либо звучавших на свете, ирландский тенор присоединился к дуэту. Певцов не волновал его источник — они были достаточно пьяны, чтобы просто с радостью принять новый голос, и старались изо всех сил, в результате чего посетители бара познали высочайшую гармонию и соприкоснулись с таким высоким искусством, какого никогда не слышали в этих стенах.

Все это произвело впечатление на Вулфа, но он упрямо покачал головой:

— Это тоже никакая не магия. Это… чревовещание!

— Ну вообще-то, если уж быть точным, это был уличный певец, который погиб во время теракта в Ирландии. Он был славным парнем, и я никогда не слышал голоса лучше, не считая того вечера в Дарджилинге, когда…

— Мошенник! — громко и воинственно сказал Вольф Вулф.

Озимандиас вновь взглянул на этот длинный указательный палец.

Он посмотрел на темные брови профессора, сходившиеся в прямую линию на переносице, поднял вялую руку своего собеседника со стойки, перевернул и тщательно рассмотрел ладонь: так и есть, волосяной покров был не сильно, но выражен.

Волшебник сдавленно рассмеялся.

— И ты — ты! — насмехаешься над магией!

— А шо такого смешного в том, что именно я над ней насмехаюсь?

Озимандиас понизил голос:

— Потому, мой мохнатый друг, что ты… вервольф.

Ирландский мученик завел “Траллийскую розу”, и двое смертных с готовностью присоединились к нему.

— Я… кто?!

— Вервольф. Оборотень.

— Но их не существует. Это любому дураку известно!

— Дуракам, — заметил Озимандиас, — известно много такого, о чем не догадываются мудрецы. Вервольфы существуют. Они всегда были и, скорее всего, всегда будут, — он говорил так спокойно и убедительно, словно о самых обыденных и привычных вещах, которые не требуют объяснений. — И есть три безошибочных внешних признака вервольфа: сходящиеся брови, длинный указательный палец и волосатые ладони. У тебя в наличии все три. И даже твое имя на это указывает. Фамилии не происходят из ниоткуда. У каждого Смита был в предках кузнец. Каждый Фишер происходит из семьи рыбаков. А твоя фамилия Вулф. То есть Волк.

Это звучало так уверенно и убедительно, что Вулф заколебался.

— Но вервольф — это человек, который превращается в волка. А я такого никогда не делал! Чесслово — никогда!

— Млекопитающее, — сказал Озимандиас, — это живородящее животное, которое кормит своих детенышей молоком. Девственница — млекопитающее, хотя она никого пока не рожала и не кормила. То, что ты никогда не превращался, не мешает тебе быть вервольфом по сути.

— Но вервольф… — Внезапно глаза Вулфа вспыхнули радостью. — Вервольф! Это же даже лучше агента ФБР! Теперь я покажу Глории! Я ей д-д-д-окажу!

— Что это ты имеешь в виду, приятель?

Вулф сполз со стула.

Он даже, кажется, протрезвел, охваченный гениальной идеей, и схватил коротышку за рукав:

— Пойдем! Найдем хорошее, спокойное место. И ты докажешь, что ты маг.

— Каким образом?

— Ты научишь меня обращаться!

Озимандиас прикончил свой джин-тоник и в нем утопил остатки сомнения и раскаяния.

— Что ж, коллега, — провозгласил он, — за дело!

Стоя у украшенного изящной резьбой алтаря Храма Темной Истины, профессор Оскар Фиринг не лишенной торжественности скороговоркой закончил молитву:

— И в эту Ночь всех ночей, именем черного света, горящего во тьме, мы возносим свою благодарность! — Он закрыл старинную книгу в кожаном переплете и повернул одухотворенное лицо к прихожанам: — Кто желает воздать свою благодарность Князю Тьмы?

Упитанная вдова поднялась на ноги.

— Я воздаю благодарность! — восторженно завизжала она. — Моя Минг Чой была смертельно больна. Я принесла немного ее крови в жертву Князю Тьмы — и он сжалился и вернул ее мне!

За алтарем электрик проверил выключатели и с отвращением сплюнул:

— Насекомые! Все до последнего! Тьфу!

Его собеседник, сражающийся в этот момент с гротескным костюмом какого-то чудища, замер и пожал плечами:

— Они хорошо платят. Что с того, что они насекомые?

Высокий худой пожилой прихожанин неуверенно поднялся на ноги.

— Я воздаю благодарность! — закричал он. — Я воздаю благодарность Князю Тьмы за то, что закончил свой величайший труд. Защитная сетка против магнитных мин испытана, и испытания прошли успешно — во славу нашей страны, науки и Бога!

— Псих, — пробормотал электрик.

Человек в костюме с любопытством выглянул из-за алтаря:

— Чертов псих! Это профессор Чизвик с кафедры физики. Удивительно, что такой человек повелся на эту ерунду! Ты только послушай его: он уверяет, что правительство планирует установку этой его идиотской сетки. Знаешь, готов поспорить — эти, которые вечно все вынюхивают, папарацци, здесь нашли бы чем поживиться.

Когда прихожане закончили воздавать свою благодарность, в храме наступила абсолютная тишина.

Профессор Фиринг тихо и внушительно заговорил:

— Мои дорогие братья во тьме, сегодня тридцатое апреля — ночь, священная для всей церкви из-за мученицы, миссионерки святой Вальпургии. А для нас эта ночь особенная по другим, более глубоким причинам. Именно сегодня ночью — и только сегодня ночью! — мы можем напрямую передать свою благодарность самому Князю Тьмы. Не похотливой оргией и непристойностями, как в Средние века, когда люди имели неправильные и недостойные представления о его желаниях, но восхвалением, молитвой и глубокой, темной радостью, уходящей корнями своими во Тьму.

— Ну, держитесь, крошки, — сказал мужчина в костюме. — Вот и мой выход.

— Eka! — проревел Фиринг. — Dva tri chatur! Pancha! Sapta! Ashta nava dasha ekadasha!

Он сделал паузу.

Всегда существовала опасность, что на службе окажется какой-то ученый из университетского городка, достаточно разбирающийся в лингвистике, чтобы понять, что эта молитва, даром что произнесенная на совершенном санскрите, состоит просто из цифр — от одного до одиннадцати.

Но никто не пикнул, и он перешел на латынь, более подходящую к случаю:

—Per vota nostra ipse nunc surgat nobis dicatus Baal Zebub!*Нашими молитвами сам посвященный Вельзевул теперь восстает за нас! (лат.)

— Baal Zebub! — хором повторили прихожане.

— Ку, — сказал электрик и нажал на выключатель.

Свет помигал и выключился.

Потом последовала вспышка — и внезапно из темноты послышался резкий лай, скулеж, полный боли, затем чересчур затянувшийся торжествующий вой.

Затем загорелся тусклый синий свет, и электрик с изумлением увидел, что его напарник, наряженный в костюм, трясет раненой рукой.

— Что за… — прошептал электрик.

— Будь я проклят, если знаю! Я вышел туда по сигналу, я был готов явиться во всем своем блеске и величии — и что происходит? Чертова огроменная псина бросается и кусает меня за руку! Почему они не сказали мне, что изменили сценарий?

В сиянии синего света прихожане с благоговением созерцали полноватого невысокого мужчину со странной бородкой и рядом с ним — роскошного серого волка.

— Слава тебе, о Князь Тьмы! — прогремел хор, в котором потонуло бормотание одной старой девы:

— О… дорогая, клянусь, в прошлом году он был куда симпатичнее!

— Коллеги! — сказал Великий Озимандиас, и наступила полная тишина — все замерли в ожидании тех, несомненно, важнейших и значительнейших слов, которые произнесет сейчас Князь Тьмы. Озимандиас сделал шаг вперед, аккуратно высунул язык, материализовал самую спелую и сочную ягоду малины за всю свою карьеру и исчез, вместе с волком и всем остальным.

Вольф Вулф открыл глаза — и поспешно закрыл снова. Он никак не думал, что в тихом и спокойном Беркли Инн есть комнаты со встроенными центрифугами. Это было нечестно! Лежа с закрытыми глазами, он ждал, пока комната перестанет вращаться с дикой скоростью, и пытался восстановить в памяти вчерашний вечер.

Он хорошо помнил бар. И “зомби”. И бармена — очень приятный и отзывчивый малый был, до тех пор пока не превратился в невысокого мужчину с бородатой лысиной. С этого начались странности. Что-то там было с сигаретой, ирландским тенором и вервольфом. Какая-то фантастика. Ведь каждый дурак знает, что…

Вулф резко сел. Он же вервольф! Отбросив простыню, он уставился на свои ноги. Потом облегченно вздохнул: это были длинные ноги, они были довольно волосаты, они были коричневыми от загара — но они были, бесспорно, человеческими.

Вулф встал и начал собирать одежду, небрежно раскиданную по полу, стараясь не обращать внимания на сомнения в глубине души. В его голове разрабатывала новую шахту бригада гномов с отбойными молотками, но он надеялся, что они уйдут, если не замечать их. Одно было ясно: теперь с ним все будет в порядке. Глория или не Глория, разбитое сердце или не разбитое — а топить свою печаль в вине было глупо. Тем более когда ты знаешь, каково быть вервольфом…

Но почему он представлял это в таких деталях? Столько обрывочных воспоминаний всплыло в мозгу, пока он одевался: как они шли в Клубничный Каньон с бородатой лысиной в поисках глухого, пустынного места для волшебства, как он пытался запомнить волшебное слово…

Черт, он даже помнил это слово! Слово, при помощи которого превращаешься в волка, а потом назад.

Неужели он выдумал это слово в пьяном угаре? И разве в состоянии он придумать все это: поразительную, волшебную свободу превращения, укол острой, мучительной боли во время метаморфозы, а потом — безграничное счастье от ощущения своей гибкости, скорости и свободы?

Он изучал свое отражение в зеркале. Если не считать легкой помятости его консервативного однобортного серого костюма, он выглядел в точности как всегда: тихий университетский профессор… чуть лучше сложен, чуть более импульсивен, чуть более романтичен, чем остальные, но все же — профессор Вулф. Всего-навсего.

Остальное казалось бессмыслицей. Но импульсивная сторона натуры Вулфа шептала ему, что существует только один способ проверить этот факт. Произнести Слово.

— Хорошо, — сказал Вольф Вулф своему отражению. — Я тебе докажу.

И он произнес Слово.

Боль была острее и мучительнее, чем ему запомнилось. Алкоголь снижает чувствительность к боли. А сейчас он, похоже, испытал нечто подобное тому, что испытывают женщины при родах. Но боль прошла, и он в радостном изумлении пошевелил конечностями. Нет… он не был гибким, быстрым, свободным зверем. Он был беспомощным, попавшим в ловушку волком, намертво упакованным в консервативный однобортный серый костюм.

Вулф попытался встать и пойти, но длинные рукава и штанины заставили его распластаться на брюхе. Он начал лягаться, пытаясь вырваться на свободу, но скоро остановился: вервольф или не вервольф, а все-таки он оставался профессором Вулфом, и этот костюм стоил тридцать пять долларов. Должен был найтись более дешевый способ обрести свободу, чем разорвать костюм в мелкие кусочки.

Вулф пробормотал несколько добротных, хотя и грубоватых ругательств на нижненемецком. О подобном затруднении ничего не было сказано ни в одной из прочитанных им легенд о вервольфах. Там люди просто ррраз! — и становились волками, а потом бац! — и становились снова людьми. Будучи людьми, они носили одежду, будучи волками — шерсть. Даже Супермен превращается вновь в Кларка Кента на вершине Эмпайр-стейт-билдинг и находит там свою повседневную одежду. Все это вводило в заблуждение. Вулф вспомнил — правда, с некоторым опозданием, — как Великий Озимандиас заставил его раздеться, перед тем как научить слову…

Слово! Ну конечно! Нужно только произнести слово — АБЗАРКА! — и он снова станет мужчиной в ладно сидящем костюме. А потом он может раздеться и развлекаться сколько угодно. Всегда стоит сначала подумать, прежде чем впадать в истерику.

— АБЗАРКА! — сказал Вулф.

Или подумал, что сказал. Он прошел через все необходимые мыслительные процессы, чтобы сказать “АБЗАРКА!”, но из его пасти раздалось только что-то вроде лязга зубов и скулежа. И он по-прежнему оставался абсолютно беспомощным волком в костюме консервативного покроя.

Эта проблема была куда серьезнее, чем проблема с одеждой. Если он может трансформироваться, только сказав “АБЗАРКА!”, а в обличье волка произнести ничего не может, — что ж, вот тогда он попал. Определенно. Можно, конечно, найти Оззи и спросить, но как мог спеленутый в серый костюм волк безопасно выбраться из отеля и отправиться по неизвестному адресу в поисках неизвестно кого?

Итак, он был в ловушке. Все пропало. Он, Вулф…

— АБЗАРКА!

Профессор Вольф Вулф с трудом встал на ноги, отряхивая удручающе мятый костюм, и увидел обрамленное странной бородкой лицо Великого Озимандиаса.

— Видите ли, коллега, — пояснил коротышка, — я догадался, что вы попытаетесь, сразу же как проснетесь, проверить… и я чертовски хорошо знал, что у вас будут неприятности. Вот я и подумал, что стоит зайти и исправить неловкую ситуацию.

Вулф молча прикурил сигарету и подал пачку Озимандиасу.

— Думаю, после такого можно перейти на “ты”. Тем более что вчера мы вроде друг другу не “выкали”, — буркнул он. — Когда ты только что вошел… что ты видел?

— Тебя. Ты был волком.

— Тогда оно действительно… я на самом деле…

— Конечно. Ты вполне развитый вервольф, в полном порядке.

Вулф сел на мятую постель.

— Что ж… Думаю… — он все еще колебался. — Придется в это поверить. Но если я поверю в это… тогда мне придется поверить во все, что я всегда презирал! Придется верить в богов, и дьяволов, и в ад, и…

— Вовсе не обязательно бросаться в такой плюрализм. Хотя Бог есть. — Оззи сообщил об этом с той же уверенностью и невозмутимостью, с какой прошлой ночью утверждал, что вервольфы существуют на самом деле.

— Если Бог есть — значит, у меня есть душа?

— Безусловно.

— А если я вервольф… Эй!

— В чем дело, коллега?

— Ладно, Оззи. Ты знаешь все. Скажи мне: я… проклят?

— Да почему? С чего бы? Просто потому, что ты вервольф? Ерунда. Дай я объясню: есть два вида вервольфов. Есть те, которые ничего не могут с собой поделать и превращаются в волков. А есть вервольфы, которые имеют свободу выбора — такие, как ты. Так вот, большинство из вервольфов действительно проклятые, потому что они злые люди, вожделеющие крови и поедающие ни в чем не повинных жертв. Но стали злыми и заслужили проклятие не потому, что они вервольфы, — напротив, они стали вервольфами потому, что были злыми и заслуживали проклятия. А ты — ты превращаешься ради самого процесса, ну или потому, что это показалось тебе хорошим способом впечатлить девчонку. Этот мотив абсолютно невинный, и он не становится менее невинным оттого, что ты вервольф. Вервольф не обязан быть монстром — просто мы слышим в основном именно о таких вервольфах.

— О какой свободе выбора ты говоришь, если я даже не умел превращаться до того, как ты сказал мне, что я вервольф, и научил меня?

— Не все могут обращаться. Это как умение свернуть язык трубочкой или шевелить ушами. Ты либо можешь, либо не можешь — и все. Здесь тоже наверняка задействована генетика, хотя никто всерьез это не исследовал. Ты был вервольфом in posse; теперь ты вервольф in esse.

— Тогда все в порядке? Я могу быть вервольфом только для того, чтобы повеселиться, и это совершенно безопасно?!

— Совершенно.

Вулф возликовал:

— Я покажу Глории! Вот уж поистине “скучный и негламурный”! Кто угодно может выйти замуж за актера или агента ФБР, но вервольф…

— Ваши дети, скорее всего, тоже будут вервольфами, — радостно подхватил Озимандиас.

Вулф мечтательно закрыл глаза, а потом открыл, встрепенувшись:

— Знаешь что?

— Что?

— У меня больше нет похмелья! Это чудо. Это… о да, это практично! Наконец-то найдено идеальное лекарство от похмелья. Перекинуться волком, потом обратно и… кстати, это мне напомнило. Как мне снова становиться человеком?

— АБЗАРКА.

— Я знаю. Но когда я волк, я не могу этого произнести.

— Вот же ж… — печально произнес Озимандиас. — Это все проклятие белой магии! Всегда приходится пользоваться второсортными заклинаниями, потому что самые лучшие заклинания всегда черные. Конечно, с помощью черной магии оборотень может перекинуться обратно, когда пожелает, как в Дарджилинге…

— Но что насчет меня?

— В этом и проблема. Кто-то должен сказать тебе “АБЗАРКА!”. Я сделал это прошлой ночью, не помнишь? После того как мы ворвались на вечеринку в храме твоего друга… Знаешь, у меня есть идея. Я сейчас отошел от дел и всегда найду средства на жизнь, потому что всегда могу наколдовать немного… Ты вообще как — собираешься отнестись к своему вервольфству со всей серьезностью?

— Как минимум на некоторое время. Пока не добьюсь Глории.

— Тогда почему бы мне не пожить здесь, в твоем отеле? Так я всегда могу вовремя сказать тебе “АБЗАРКА!” А когда добьешься девчонки — научишь ее.

Вулф протянул руку.

— Как благородно с твоей стороны! Позволь пожать тебе руку. — Взгляд его упал на циферблат часов на запястье. — Святой боже! Я пропустил две утренние пары! Вервольфство — это очень хорошо, это замечательно, но человеку нужно работать, чтобы жить.

— Большинству людей — да. — Озимандиас спокойно вытянул руку и, вытащив из воздуха монетку, уныло посмотрел на нее. Это была золотая монета достоинством в луидор. — Глупые духи… когда же до них дойдет, что золото сейчас не в ходу?

“Пижон из Лос-Анджелеса!” — подумал Вулф неприязненно, с привычным презрением жителя Северной Калифорнии разглядывая широкое спортивное пальто и ярко-желтую майку посетителя.

Этот молодой человек вежливо поднялся навстречу, когда профессор вошел в кабинет. Его рыжие волосы в свете весеннего солнца казались огненными, а в глазах плясали веселые черти.

— Профессор Вулф? — осведомился он.

Вулф бросил нетерпеливый взгляд на свой стол:

— Да.

— Меня зовут О’Брин. Я хотел бы поговорить с вами пару минут.

— Мои приемные часы с трех до четырех во вторник и четверг. Боюсь, сейчас я довольно занят.

— Это не касается факультетских дел. И это очень важно.

Молодой человек вел себя приветливо и свободно, но ему удалось пробудить любопытство Вулфа, которому передалось ощущение значительности этой беседы. Что ж… Он уже отложил написание сверхважного письма к Глории на время двух пар — пять минут ничего не решают.

— Хорошо, мистер О’Брин.

— И наедине, если позволите.

А Вулф и не заметил, что в комнате находилась Эмили.

Теперь же он повернулся к секретарше и сказал:

— Ладно. Если вы не возражаете, Эмили…

Эмили пожала плечами и вышла.

— Итак, сэр, что это за секретное важное дело?

— Просто парочка вопросов. И начнем, пожалуй, вот с этого… Насколько хорошо вы знаете Глорию Гартон?

Вулф помедлил. Едва ли он мог сказать: “Юноша, я собираюсь сделать ей еще одно предложение, потому что я, оказывается, вервольф”. Поэтому он сказал правду, пусть и не целиком:

— Она… была моей студенткой несколько лет назад.

— Я спросил: как близко вы ее знаете, а не знали. Насколько хорошо вы знаете ее сейчас?

— И почему вы думаете, что я стану отвечать на подобный вопрос?

Молодой человек подал ему карточку.

Вулф прочитал:

Фергюс О’БРИН

Частный детектив

Лицензия штата Калифорния

Вулф усмехнулся:

— И что это значит? Вы собираете улики для бракоразводного процесса? Ведь этим обычно занимаются частные детективы, не так ли?

— Мисс Гартон не замужем, как вы, вероятно, осведомлены. Я только спрашиваю, поддерживали вы с ней связь в последнее время?

— А я просто спрашиваю, с какой стати вас это интересует.

О’Брин встал и начал мерить кабинет шагами.

— Так мы с вами не сдвинемся с места, не так ли? Я правильно понимаю, что вы отказываетесь описывать суть ваших отношений с Глорией Гартон?

— Я не вижу причин, по которым должен поступать иначе. — Вулфа это начинало раздражать.

К его удивлению, детектив широко улыбнулся:

— Хорошо. Давайте о другом. Расскажите мне о своей кафедре. Как давно работают здесь преподаватели?

— Кто конкретно вас интересует? Весь персонал?

— Только профессора.

— Я здесь семь лет. Остальные — по крайней мере десять, а кто-то и больше. Если вам нужны точные цифры — можете получить их у декана. Если только — а я очень надеюсь на это! — он не выкинет вас в окно с вашими дурацкими вопросами. — Вулф радушно улыбнулся.

O’Брин рассмеялся:

— Профессор, думаю, мы сможем найти общий язык. Еще один вопрос — и можете сами выкинуть меня в окно. Вы американский гражданин?

— Конечно.

— А остальные на кафедре?

— Все. А теперь, может быть, соблюдая банальные приличия, вы объясните мне эту фантастическую мешанину вопросов?

— Нет, — просто ответил O’Брин. — До свиданья, профессор.

Он шарил зелеными глазами, внимательно замечая каждую деталь. Потом взгляд его остановился на длинном указательном пальце Вулфа, поднялся к его густым, сходящимся на переносице бровям и снова вернулся к пальцу. Когда он покидал кабинет, в глазах у него было выражение слегка испуганного понимания.

“Все это чушь…” — сказал себе Вулф. Частный детектив, какими бы проницательными ни были его глаза, какими бы откровенно бессмысленными ни были его вопросы, точно был последним человеком на земле, который заметил бы признакиликантропии*.Lycanthropy) — магическая болезнь, из-за которой человек (независимо, магл или маг) становится оборотнем. Болезнью заражают сами оборотни, укусив человека.

Забавно. Слово “вервольф” можно принять. Можно сказать: “Я вервольф”, — и это прозвучит совершенно нормально. Но скажешь: “Я ликантроп”, — и сразу мурашки по коже. Странно. Это могло бы стать материалом для отличной статьи о влиянии этимологии на коннотации для какого-нибудь из известных журналов.

Но, черт побери! Вольф Вулф теперь больше не был в первую очередь ученым. Теперь он был в первую очередь вервольфом, — вервольфом белой магии, вервольфом-весельчаком. И уж он повеселится на славу! Он разжег трубку, уставился на чистый лист бумаги на столе и снова взялся за черновик письма к Глории. Оно должно содержать в себе достаточно многозначительных намеков, чтобы очаровать ее и удержать ее интерес к его персоне, пока он не сможет отправиться на юг, когда закончится учебный год, чтобы раскрыть ей всю замечательную новую правду. Это…

Профессор Оскар Фиринг вошел в кабинет и прохрюкал:

— Добрый день, Вольф. Работаете в поте лица, мальчик мой?

— Добрый день, — рассеянно ответил Вулф, не отрывая взгляда от листа бумаги перед собой.

— Впереди интересные события, а? Небось только и ждете, когда сможете увидеть восхитительную Глорию?

Вулф вздрогнул:

— Откуда… что вы имеете в виду?

Фиринг протянул ему сложенную газету:

— Вы не слышали?

Вулф стал читать с растущим удивлением и радостью:

ГЛОРИЯ ГАРТОН ПРИБЫВАЕТ В ПЯТНИЦУ!

Местная звезда возвращается в Беркли!

В рамках самой значительной охоты за талантами со времен поиска Скарлетт O’Хара Глория Гартон, гламурная звезда кинокомпании “Метрополис”, посетит Беркли в пятницу.

В пятницу днем в университетском театре все собаки нашего города получат шанс побороться за роль волка в грандиозной драме “Клыки леса”, которую готовится снимать “Метрополис”, и сама Глория Гартон будет присутствовать на пробах.

“Беркли очень много для меня значит, — говорит мисс Гартон. — Будет так приятно снова увидеть университет и город”.

Мисс Гартон играет главную человеческую роль в “Клыках леса”.

Мисс Гартон была студенткой Калифорнийского университета, когда ей выдался шанс впервые сняться в кино. Она является почетным членом драматического сообщества “Маска и клинок” и членом женского клуба “Ро-ро-ро”.

Вольф Вулф просиял. Это же великолепно! Ему не придется ждать, пока закончится учебный год, — он сможет увидеться с Глорией прямо сейчас и завоевать ее со всем своим волчьим напором. Пятница… Сегодня среда, значит, у него есть две ночи на отработку техники вервольфства. А потом…

Он заметил удрученное выражение на пожилом лице профессора и почувствовал некоторые угрызения совести.

— Как все прошло вчера вечером, Оскар? — сочувственно спросил он. — Как вы отслужили свою большую Вальпургиеву службу?

Фиринг с подозрением посмотрел на него:

— То есть сегодня вы в курсе… Ведь вчера тридцатое апреля для вас ничего не значило.

— Я заинтересовался и посмотрел. Ну так как все прошло?

— Неплохо, — неубедительно солгал Фиринг. — Вы знаете, Вольф, — спросил он после минутной паузы, — в чем настоящее проклятие любого человека, интересующегося оккультизмом?

— Нет. В чем?

— В том, что настоящей силы всегда недостаточно. Достаточно для тебя, возможно, но не для других. Поэтому независимо от твоих настоящих способностей ты все равно должен быть шарлатаном, чтобы убедить других. Взять хотя бы Сен-Жермена, Фрэнсиса Стюарта илиКалиостро!*Но самая ужасная трагедия — это когда ты понимаешь, что твои способности на самом деле куда больше, чем ты сам предполагал, и в этом обмане и шарлатанстве просто не было нужды. Когда ты понимаешь, что у тебя нет представления о границах своих сил. Тогда…Граф Сен-Жермен и граф Калиостро — знаменитые волшебники и оккультисты XVIII века. Упоминание Фрэнсиса Стюарта, по-видимому, является мистификацией Баучера.

— Тогда, Оскар?

— Тогда, мальчик мой, тебе становится до смерти страшно.

Вулфу хотелось сказать ему что-нибудь в утешение. Например: “Слушай, Оскар, не дрейфь — это был я. Возвращайся к своему лицемерному шарлатанству и будь счастлив!”

Но он не мог этого сделать. Только Оззи должен был знать правду о роскошном сером волке. Только Оззи и Глория.

Луна в этом укромном уголке каньона светила очень ярко. Ночь была спокойной. А у Вольфа Вулфа развилась болезнь — боязнь публики, причем в тяжелой и запущенной форме. Теперь, когда все было по-настоящему — утреннее фиаско с одеждой не считалось, а прошлую ночь он не мог толком вспомнить, — он смертельно боялся становиться волком. Боялся и поэтому без конца болтал, пытаясь отсрочить момент превращения.

— Как ты думаешь, — нервно спросил он волшебника, — смогу ли я научить Глорию тоже перекидываться?

Озимандиас поразмыслил.

— Возможно, коллега. Это зависит от многих условий. У нее может быть природная способность, а может не быть. И конечно же, невозможно предсказать, во что она обратится в случае удачи.

— Ты хочешь сказать, что она необязательно станет волком?!

— Конечно. Люди, способные обращаться, становятся самыми разными существами. И каждый народ больше знает о том, что его интересует в большей степени. У нас английская и центральноевропейская культура — поэтому мы в основном знаем о вервольфах. Но возьми Скандинавию — и услышишь в первую очередь о медведях, только они зовут их берсерками. На востоке же больше знают об оборотнях-тиграх. Проблема в том, что мы настолько много думаем о вервольфах, что знаем только их признаки — вряд ли я бы смог с первого взгляда распознать оборотня-тигра.

— То есть невозможно предсказать, что случится, если я научу ее Слову?

— Ни в коей мере. Конечно, есть существа, в которых просто нет смысла обращаться. Например, муравей: ты перекидываешься, кто-то на тебя наступает — и привет, конец истории. Или как тот малый, которого я встретил на Мадагаскаре. Я научил его Слову — и знаешь что? Разорви меня, если он не оказалсядиплодоком*! Разломал весь дом в куски, перевоплощаясь, и практически затоптал меня, прежде чем я успел сказать “АБЗАРКА!” Он решил не строить на этом карьеру. Ну или опять же тот случай в Дарджилинге… но послушай, коллега, ты собираешься стоять тут голый всю ночь?Диплодо́к, или двудум (лат. Diplodocus), — род ящеротазовых динозавров из группы завропод.

— Нет, — сказал Вулф. — Я сейчас перекинусь. Ты отнесешь мою одежду обратно в отель?

— Конечно. Она будет ждать тебя в номере. Я наложил малюсенькое заклятие на ночного портье — как раз достаточное для того, чтобы он не заметил шныряющих вокруг волков. О, и, кстати, — у тебя из комнаты ничего не пропадало?

— Ничего, что бы я заметил. А что?

— Просто… мне показалось, что я видел, как кто-то выходил сегодня днем из твоего номера. Не могу быть уверен на все сто процентов, но думаю, он вышел именно оттуда — рыжеволосый юноша в голливудской одежде.

Вольф Вулф поднял брови. Чушь какая-то. Бессмысленные вопросы детектива были странными, но обыскивать его номер в отеле… Впрочем, что такое детективы для зрелого вервольфа? Вулф ухмыльнулся, дружелюбно кивнул Великому Озимандиасу на прощание — и произнес Слово.

Боль была не такой сильной, как утром, хотя по-прежнему очень мучительной. Но она почти сразу прошла, и все его тело наполнилось ощущением безграничной свободы. Он задрал морду к небу и глубоко вдохнул пронзительную свежесть ночного воздуха. Целый новый мир удовольствий открывался ему через этот новый чувствительный нос! Он миролюбиво помахал Оззи хвостом и помчался по каньону длинными, легкими прыжками.

Поначалу — и довольно долго, несколько часов — он просто наслаждался: чувствовать себя волком было величайшим удовольствием, о котором только можно мечтать. Вулф покинул каньон и направился к холмам, мимоБольшой “С”*и дальше в относительно дикие места — ему хотелось быть подальше от привычной обстановки студенческого городка с его цивилизацией. Чудесные новые ноги Вулфа были сильными и надежными, дыхание — ровным и глубоким. Каждый поворот приносил новые свежие и яркие ароматы почвы, листьев и воздуха, и жизнь была прекрасна.Большая бетонная буква, установленная в 1905 на холме недалеко от Калифорнийского университета в Беркли. Обозначает начальную букву слова “California”.

Но через несколько часов к Вулфу пришло понимание, что он безмерно одинок. Все это веселье прекрасно… было бы, если бы рядом с ним бежала Глория… В чем прелесть быть волком, если никто не может тобой восхититься? Вулф почувствовал, что хочет к людям, и повернул обратно в город.

Беркли ложится спать рано. Улицы были пусты. Вулф заглянул в светящееся окно одного из домов, где какой-то обстоятельный зубрила трудолюбиво корпел над почти законченной курсовой. Вулф вспомнил, как делал это сам. В нынешнем своем обличье смеяться он не мог, но хвост у него весело заходил из стороны в сторону от этого воспоминания.

На одной из обсаженных деревьями улиц он задержался — здесь был свежий запах человека, хотя вроде бы вокруг никого не было. Прислушавшись, Вулф услышал тихие всхлипывания и рысью понесся на звук.

За кустами у одного из домов сидел безутешный двухлетний малыш, дрожа в своем легком костюмчике, — очевидно, он потерялся уже много часов назад. Вулф положил лапу малышу на плечо и ласково его тряхнул.

Мальчик оглянулся, но не испугался.

— Пи-вет, — произнес он, просветлев.

Вулф приветственно взвыл, помахал хвостом и ударил лапой по земле, показывая, что готов отвести потерянного ребенка туда, куда тот захочет.

Малыш встал и вытер слезы грязным кулаком, оставив на лице широкие темные полосы.

— Ту-ту-ту-ту! — сказал он.

“Игры”, — подумал Вулф. Малыш хочет играть в паровозик. Он взял ребенка за рукав и осторожно потянул.

— Ту-ту-ту-ту! — настойчиво повторил мальчик. — Дай Вэй!

Свисток паровоза это не слишком напоминало. Вулф задумался, и тут, если бы у него сейчас были пальцы, он бы торжествующе щелкнул ими: эта загадочная фраза означает не что иное, как адрес! Малыша как следует натаскали называть свой домашний адрес в случае, если он потеряется. Вулф глянул на уличный знак. Боудич и Хиллегас — Дуайт Вей, 2222 должен быть всего в паре кварталов отсюда.

Вулф попытался кивнуть, но волчьи мускулы на такое неспособны. Поэтому он помахал хвостом, показывая, что понимает, и повел малыша в нужном направлении.

Ребенок лучезарно улыбнулся и сказал:

— Хороший тяф-тяф.

На мгновение Вулф вдруг ощутил себя шпионом, которого назвали настоящим именем, но потом с облегчением догадался, что так малыш просто называет собак.

Он без приключений провел ребенка через два квартала. Ему было приятно иметь дело с таким невинным человеческим существом. В детях было что-то особенное — он надеялся, что Глория тоже это чувствовала. Он подумал, как все может сложиться, если он научит этого доверчивого ребенка Слову. Было бы прекрасно иметь щенка, который будет…

Вулф остановился и тревожно повел носом, шерсть у него на загривке встала дыбом. Перед ним стояла собака: здоровенная дворняга, с виду помесь сенбернара с хаски. Звуки, которые издавал пес, без обиняков сообщали, что вся эта благородная чушь со спасением альпинистов в горах и ношением фляжек с лекарствами была ему чужда, — этот пес был бандитом, он был вне закона, был врагом и людей, и собак. И им нужно было как-то пройти мимо него.

Вулф не хотел драться. Он был размером с этого монстра и, безусловно, гораздо умнее — все-таки у него оставался человеческий мозг. Но шрамы, полученные в собачьей драке, — не лучшее украшение для тела профессора Вулфа, и, кроме того, существовала опасность, что в этой драке пострадает ребенок. Вулф решил, что перейти на другую сторону улицы будет более мудро, но злобная дворняга бросилась на них с лаем и рычанием раньше, чем это решение удалось осуществить.

Вулф встал перед мальчиком, защищая его грудью, готовый вцепиться в горло врагу, если понадобится. Шрамы шрамами, но гораздо важнее было то, что малыш ему доверился, — Вулф готов был оправдывать это доверие любой ценой, даже если пострадает его человеческое тело. Но вдруг огромный пес остановился, его угрожающий рык сменился жалобным скулением, здоровенные бока задрожали, а хвост трусливо свернулся между ног. Секунда — и пес резко развернулся и убежал.

Ребенок обрадовался:

— Плохой тяф-тяф ушел! — Он обнял Вулфа за шею своими маленькими ручками. — Хороший тяф-тяф!

Потом он выпрямился и настойчиво повторил свое:

— Ту-ту-ту-ту, Дай Вэй.

И Вулф повел его дальше, и его сильное волчье сердце стучало так взволнованно, как никогда не стучало в объятиях женщины.

“Ту-ту-ту-ту” был маленьким деревянным домиком, который стоял в стороне от улицы в глубине большого сада. Все окна в нем были освещены, и даже с тротуара Вулф отчетливо слышал пронзительный голос женщины, которая с отчаянием говорила:

— …С пяти часов сегодняшнего дня, и вы должны найти его, офицер. Вы просто обязаны его найти! Мы уже прочесали весь район и…

Вулф встал около стены на задние лапы и позвонил в дверной звонок передней правой лапой.

— О! Возможно, это кто-то, кто видел моего мальчика! Соседи говорили, что они… пойдемте же, офицер, посмотрим. О!

Все произошло одновременно: Вулф вежливо тявкнул, ребенок закричал “мама!”, а его худенькая и уставшая молодая мама издала сдавленный вопль — отчасти от радости, что ее ребенок нашелся, отчасти — от ужаса перед этой огромной серой псиной, которая стояла позади него. Она обняла малыша и повернулась к высокому мужчине в форме:

— Офицер! Смотрите! Какая огромная, ужасная тварь! Это он украл моего Робби!

— Нет, — решительно запротестовал Робби. — Хороший тяф-тяф!

Полицейский рассмеялся:

— А ведь малыш прав, мэм. Это хороший тяф-тяф. Он нашел вашего малыша, который потерялся, и помог ему добраться домой. У вас нет для него косточки? По-моему, он ее заслужил.

— Пустить эту огромную отвратительную дворнягу в мой дом? Никогда! Пошли, Робби.

— Тяф-тяф! Хочу тяф-тяф!

— Я тебе сейчас покажу “тяф-тяф”! Я тебе сейчас покажу, как шататься до ночи и пугать нас с отцом до смерти! Подожди, вот сейчас отец тебя увидит, молодой человек, — он… о, спокойной ночи, офицер!

И она захлопнула дверь под вой Робби.

Полицейский погладил Вулфа по голове.

— Не обижайся из-за косточки, Бродяга. Она и мне не догадалась предложить стакан пива. А ты довольно крупный, не так ли, мальчик? Выглядишь почти волком. Чей ты и что делаешь, бродя вот так сам по себе? А? — Он включил фонарик и наклонился, чтобы посмотреть на несуществующий ошейник.

Не увидев ошейника, полицейский выпрямился и присвистнул:

— Нет лицензии. Это плохо. Знаешь, что я должен сделать? Я должен тебя забрать. Не будь ты героем, которого только что кинули на кость, я… черт возьми, я все равно обязан это сделать. Закон есть закон — даже для героев. Пошли, Бродяга. Прогуляемся.

Вулф быстро соображал. Участок был последним местом на земле, где он хотел бы оказаться. Даже Оззи никогда не догадается его там искать. Никто не объявит огромного серого найденыша своим, некому будет сказать “АБЗАРКА!”, и кончится все в результате смертельной дозой хлороформа… Вулф вывернулся, вырвался из рук держащего его за холку полицейского, одним гигантским прыжком преодолел сад, приземлился на тротуар и со всех ног помчался по улице. Когда офицер уже не мог его видеть, он осторожно пролез под изгородь одного из домов и затаился.

Он учуял приближение полицейского даже прежде, чем услышал его. В том было минимум двести фунтов живого веса, и бежал он с неуклюжей поспешностью. Рядом с изгородью он тоже остановился, и на какое-то мгновение Вулф подумал, что его уловка не сработала. Но полицейский остановился только для того, чтобы почесать голову и пробормотать:

— Хм… А все же во всем этом есть что-то подозрительное. Кто позвонил в звонок? Ребенок не мог бы достать, а собака… ох, ладно. К черту!

Этим односложным высказыванием он подвел итог всем своим сомнениям и размышлениям сразу.

Когда его шаги и запах растворились вдали, Вулф почувствовал еще один сильный запах. Он как раз сумел определить, что запах был кошачий, как кто-то сказал:

— Ты ведь оборотень, не так ли?

Вулф вздрогнул, мышцы напряглись. Он вытянулся в струнку и осторожно осмотрелся: рядом не было никого, кто был хотя бы отдаленно похож на человека, но кто-то с ним говорил! Вулф попытался сказать что-то вроде “где ты?”, но у него получился только негромкий вой.

— Прямо у тебя за спиной. Здесь, в тени. Ты ведь меня чувствуешь, правда?

— Но ты кошка! — то ли подумал, то ли рыкнул Вулф — он уже и сам не понимал, как происходит это общение. — И ты разговариваешь!

— Конечно. Но я говорю вовсе не на человеческом языке. Это твой мозг это так воспринимает. Если бы ты сейчас был в человеческом теле — тебе бы показалось, что я просто мяукаю. Но ты оборотень, не так ли?

— Как ты… почему ты так думаешь?

— Потому что ты не попытался наброситься на меня, как поступила бы любая нормальная собака. И кроме того, если только учение Конфуция не было неправильным, то ты волк, а не собака, а у нас тут нет волков, которые не были бы оборотнями.

— Откуда ты все это знаешь? Ты… Конфуций?!

— О нет. Я просто кошка. Но я жила по соседству с оборотнем — чау-чау по имени Конфуций. Он меня многому научил.

Вулф был поражен.

— Ты хочешь сказать, что он был человеком, но однажды обратился в чау-чау и остался таким?! Стал чьим-то домашним животным и прожил так свою жизнь?!

— Именно. Он был в глубокой депрессии. Он говорил, что собаку больше кормят и ухаживают за ней лучше, чем за человеком. Я думаю, в этом есть смысл.

— Но это же ужасно! Неужели человек способен настолько унизиться, чтобы…

— Люди не унижают себя. Они унижают друг друга. Это путь большинства оборотней. Некоторые обращаются, чтобы их перестали унижать, другие — чтобы еще эффективнее унижать других. Ты из каких?

— Ну, видишь ли, я…

— Ш-ш-ш! Смотри-ка… Это будет забавно. Подыграй мне!

Вулф выглянул осторожно из-за изгороди.

По пустой улице шел хорошо одетый мужчина среднего возраста — он шагал энергично, откровенно наслаждаясь вечерним моционом. За ним неслышными шагами следовал другой человек — худой и высокий. Догнав респектабельного мужчину, он тихо сказал:

— Постой-ка, парень! Не торопись.

Прогуливающийся тут же растерял весь свой лоск, довольное выражение лица сменилось выражением смертельного ужаса, а его собеседник без церемоний сунул руку ему в нагрудный карман и извлек оттуда пухлый бумажник.

“Какой толк, — подумал Вулф, — от этого великолепного сильного тела, если я просто сижу за этой изгородью и наблюдаю за преступлением?!” Одним хорошим прыжком, к удивленному восторгу кошки, которая дружила с оборотнем, он перепрыгнул изгородь и передними лапами впечатался в лицо грабителя. Тот повалился на спину, а потом раздался громкий звук, последовала вспышка света и ноздрей Вулфа коснулся пугающий резкий запах. На секунду Вулф почувствовал резкую боль в плече — как укол длинной иглой, а потом боль ушла.

Но секундного промедления было достаточно, чтобы грабитель успел подняться на ноги.

— Промахнулся, а? — пробормотал он. — Посмотрим, как тебе понравится выстрел в живот, ты, назойливый… — Он употребил выражение, которое никогда не употребляли в кругах, близких профессору Вулфу.

Он трижды выстрелил в упор. Вулф пытался увернуться, подпрыгнул высоко в воздух, но все же пули достигли цели. Пару секунд он испытывал самую жуткую и жгучую боль в своей жизни, затем опомнился и снова бросился на грабителя. Тот упал, ударился головой о тротуар — и замер.

Повсюду в окнах вспыхивал свет. В нарастающем беспокойном шуме Вулф отчетливо слышал пронзительные жалобы матери Робби, а среди мешанины различных запахов он без труда выделил запах того полицейского, который хотел его задержать. Это означало только одно: надо убираться отсюда. И побыстрее.

“Итак, город — это неприятности и сложности”, — решил Вулф, большими прыжками уносясь вдаль. Он вполне может в одиночестве и уединении практиковаться в искусстве быть волком, пока не добьется Глории. Для безопасности, на всякий случай, надо им с Оззи продумать проблему ошейника…

Тут вдруг Вулф задохнулся от осознания невероятного открытия: ведь он как-никак получил четыре пули, три из них пришлись ему прямо в живот, а сейчас он даже не смог бы найти место, где были раны! Да, в способности обращаться в вервольфа действительно имелись практические преимущества. Только подумать, что мог бы натворить, обладая подобной неуязвимостью, какой-нибудь злоумышленник. Или… Но нет. Он-то, Вулф, — вервольф-весельчак. И точка.

Хотя даже для вервольфа словить пулю хоть и не смертельно, но все же довольно неприятно и отнимает много сил. Для волшебного мгновенного затягивания полученных ран требуется много нервной энергии. И вервольфы тоже устают. Поэтому, когда Вольф Вулф добрался до спокойных и безмятежных диких холмов, упиваться свободой он уже был не в состоянии. Вместо этого он вытянулся во всю длину, закрыл лапами морду — и крепко уснул.

“Суть магии, — говаривал Хелиофагус изСмирны*, — это обман. И этот обман — двусторонний: своей магией волшебник обманывает других — но магия обманывает самого волшебника”.Еще одна мистификация Баучера.

До сих пор Вольф Вулф сталкивался в основном с приятной стороной ликантропии, но теперь ему предстояло лицом к лицу столкнуться с другой, не самой лучшей ее стороной. И первым шагом к этому стало то, что он заснул.

Вулф проснулся в смятении. Сны у него были вполне человеческие — про Глорию, несмотря на то тело, в котором он находился. И ему понадобилось несколько минут, чтобы вспомнить, как он оказался в этом теле. На какое-то мгновение даже эпизод из его сна, в котором они с Глорией ели черничные вафли на “американских горках”, казался ему более реальным и правдоподобным, чем действительность.

Но он быстро перестроился и уставился в небо. Было похоже, что солнце встало уже с час назад, а в начале мая это означало, что сейчас между шестью и семью часами утра. Сегодня был четверг — значит, занятия у него начинаются только в восемь. У него оставалось более чем достаточно времени, чтобы перекинуться назад, побриться, одеться, позавтракать и вернуться к нормальной жизни профессора Вулфа, — а эта нормальная жизнь была не менее важная для Вольфа, ведь он собирался содержать жену!

Рысцой труся по улицам, он старался выглядеть как можно более ручным и как можно менее похожим на волка — и, очевидно, достиг успеха: никто не обращал на него ни малейшего внимания, не считая детей, которые хотели с ним поиграть, и собак, которые сначала начинали грозно рычать, а потом убегали, трусливо поджав хвост. Возможно, его кошачья подруга отличалась удивительной толерантностью к оборотням — но псов было трудно в этом обвинить.

Вулф уверенно взбежал по ступенькам “Беркли Инн”. Портье находится под влиянием заклятия и не должен его заметить. Остается только разбудить Оззи, услышать “АБЗАРКА!” и…

— Эй, ты куда собрался? Пошел отсюда! Фу! Вон! Кыш! Брысь!

Это кричал портье, высокий и сильный молодой человек, он стоял на лестнице и яростно махал руками, прогоняя непрошеного гостя:

— Собакам нельзя! Пошел сейчас же! Убирайся!

Было совершенно очевидно, что этот человек не находится ни под каким заклятием. И так же очевидно было, что вбежать по этой лестнице и применить волчью силу, чтобы разорвать портье на куски, ни в коем случае нельзя. На секунду Вулф замер. Ему нужно перекинуться назад! Но он не может опуститься до того, чтобы нанести вред другому человеку. Он сам виноват: если бы он не заснул и пришел до того, как этот незаколдованный дневной портье заступил на смену…

Решение пришло внезапно. Вулф развернулся и кинулся прочь прямо в тот момент, когда портье запустил в него пепельницей. Выстрелы в живот, конечно, были очень болезненными. Но, как только что выяснил Вулф на собственном опыте, филейная часть вервольфа тоже весьма чувствительна к прилетающему по ней стеклу.

Решение было надежным. Самым большим его недостатком было то, что оно требовало часового ожидания, а он был голоден. Смертельно голоден! Он даже с ужасом обнаружил, что испытывает недвусмысленный шокирующий интерес к пухлому пассажиру детской коляски. Действительно, разные тела диктуют разные интересы и вкусовые пристрастия. Он теперь даже начинал понимать, как некоторые изначально действовавшие из лучших побуждений вервольфы могли со временем становиться монстрами. Но его воля была гораздо сильнее, чем у этих несчастных, и он был куда умнее. Желудок может потерпеть, пока план не сработает.

Уборщик уже открыл входную дверь холла, но здание университета было абсолютно пустым. Вулфу не составило труда незаметно добраться до второго этажа и юркнуть в свою аудиторию. Чуть сложнее было удержать в зубах мел: от пыли у него все время немножко свербело в носу и хотелось чихнуть, — но все же он вполне справлялся, упираясь передними лапами в доску. Потребовалось три довольно высоких прыжка, чтобы поймать кольцо на графике зубами, но и это он успешно осуществил. Теперь оставалось только одно: заползти под стол, притаиться, ждать и молиться о том, чтобы не сдохнуть с голоду.

Студенты с германского отделения факультета, группа 31Б, придя на назначенную на восемь часов лекцию по филологии, были, конечно, слегка удивлены, когда увидели график, демонстрирующий влияние золотого стандарта на мировую экономику, но просто списали все на забывчивость уборщика.

Оставаясь незамеченным, волк слушал их непринужденную болтовню. Он послушал, как симпатичная блондинка с первого ряда согласилась на свидания с тремя разными парнями в один и тот же вечер, и, наконец, решил, что народу набралось достаточно, чтобы привести в действие его план. Он чуть-чуть высунулся из-под стола — ровно настолько, чтобы он мог дотянуться до кольца на графике, потянул кольцо и резко отпустил его.

График взлетел вверх, скручиваясь. Студенты прервали свою болтовню и с недоумением уставились на доску, на которой какими-то несусветными каракулями было накорябано странное слово:

“АБЗАРКА”

Сработало. Людей в аудитории было достаточно много, поэтому можно с почти математической уверенностью судить, что один из них в замешательстве обязательно прочитает загадочное слово вслух, — ведь читатели субтитров хоть почти и вымершая в эру звукового кино, но все-таки еще существующая раса. В этот раз таким читателем стала блондинка, которая пользовалась повышенным интересом противоположного пола.

— АБЗАРКА, — озадаченно произнесла она.

И появился профессор Вольф Вулф, радушно улыбаясь аудитории.

План был великолепен. Единственным его недостатком было вот что: Вулф запамятовал, что был всего лишь вервольфом, а не Суперменом. Его одежда благополучно ждала его в “Беркли Инн”. И здесь, на кафедре, перед глазами своих учеников, он стоял абсолютно голый.

Две его лучших ученицы закричали, а одна потеряла сознание. И только блондинка благодарно хихикнула.

Эмили была скептична, но соболезновала.

Профессор Фиринг сочувствовал, но довольно сдержанно.

Заведующий кафедрой был прохладен.

Декан факультета был холоден.

Ректор университета был безразличен.

Вольф Вулф был безработным.

И Хелиофагус из Смирны был прав.

Суть магии действительно в обмане.

— Ну что я могу поделать, — стонал Вулф в свой стакан с “зомби”. — Я влип. Я в тупике. Завтра Глория прибывает в Беркли, и вот он я — ничто. Ничто! Какой-то пустой, никчемный вервольф. На это же нельзя содержать жену! Нельзя растить детей!.. Нельзя… боже, я даже сделать предложение ей не могу! Я хочу еще один коктейль. Ты уверен, что не будешь?

Великий Озимандиас покачал своей круглой бородатой головой:

— Если ты помнишь, в прошлый раз, когда я превысил свою норму и выпил два стакана, то, собственно, все это и заварил. Мне нужно держаться, чтобы это не зашло дальше. Но ты сильный, трудоспособный молодой человек. Без сомнения, коллега, ты найдешь работу.

— Где? Я умею заниматься только академической деятельностью, а этот скандал навсегда положил ей конец! Какой университет согласится нанять человека, который предстал в чем мать родила перед всей своей группой! Причем в этот момент я даже не был пьян — что могло бы хоть как-то объяснить мое поведение! А если менять сферу деятельности — скажем, начать работать на оборону, чем занимаются, кажется, все мои студенты, закончившие обучение, — мне придется предоставить рекомендации, в которых будет написано, что я делал, чем занимался все эти годы — все свои долбаные тридцать лет! И когда эти рекомендации проверят… Оззи, я потерянный человек!

— Никогда не отчаивайся, коллега. Я понял, что магия загнала тебя в ловушку, но всегда есть способ выбраться. К примеру, взять хоть тот раз в Дарджилинге…

— Но что я могу поделать?! Я уже готов, как этот чау-чау, оборотень Конфуций, закончить свои дни у кого-нибудь в доме, получая подачки… если, конечно, ты найдешь кого-нибудь, кто захочет держать волка в качестве домашнего животного!

— Знаешь, — задумался Озимандиас, — а в этом, возможно, что-то есть, коллега.

— Чушь! Это была шутка. Нет, я должен сохранить хотя бы остатки самоуважения — даже в ущерб собственному благополучию. И потом, могу поспорить, потенциальным желающим завести в доме волка точно не понравится то, что этот волк периодически превращается в голого мужика…

— Нет. Я не имел в виду, что тебе нужно становиться чьим-то ручным волком. Но взгляни на это с другой стороны: каковы твои сильные стороны? У тебя всего две выдающиеся способности. Одна из них — учить немецкому языку. Но этот вариант мы уже отбросили…

— Так.

— А другая твоя способность — это способность обращаться волком. Здесь открываются неплохие коммерческие возможности! Давай-ка их рассмотрим.

— Ерунда.

— Не совсем. Для каждого товара есть рынок. Штука в том, чтобы его найти. И ты, коллега, станешь первым настоящим коммерческим вервольфом в истории.

— Я мог бы… Говорят, цирк “Оддиториум Рипли” хорошо платит. Предположим, я могу перекидываться регулярно по шесть раз в день, к вящему удовольствию публики…

Озимандиас скорбно покачал головой:

— Нет, это не то. Не выйдет. Люди не хотят видеть настоящую магию. Она заставляет их задумываться о том, что в мире многое совсем не так, как они представляют. И от этого им становится неуютно. Им нужна уверенность, что все это делается при помощи зеркал. Я-то знаю. Мне пришлось уйти из цирка, потому что не хватило ума мошенничать, — я мог применять только настоящую магию.

— Тогда, может быть, я мог бы стать собакой-поводырем?

— Туда берут только… э-э-э… женщин.

— Когда я волк — я понимаю язык животных. Может, я могу быть кинологом и… нет, это не вариант. Забыл: они же до смерти меня пугаются.

Но бледные голубые глаза Озимандиаса загорелись при этом предположении.

— А вот это теплее, коллега. О, это по-настоящему горячо! Зачем там, ты говорил, твоя легендарная Глория приезжает в Беркли?

— Они ищут талант.

— Какой?

— Собаку, которая сыграет роль в новом фильме.

— И что за собака им нужна?

— В… — Глаза Вулфа расширились, а рот открылся сам собой. — Собака, похожая на волка, — тихо сказал он.

И они посмотрели друг другу в глаза, без слов понимая, что думают об одном и том же…

— Все из-за этого проклятого диснеевского пса, — жаловался дрессировщик. — Этот Плуто может все. Все! Так что от наших собачонок ожидают подобного. Ты только послушай этого придурка: “Собака должна войти в комнату, подать лапу ребенку, показать, что узнает героя в его эскимосском наряде, обойти стол, найти кость и радостно хлопнуть лапами!” И кто может все это сделать?! Только Плуто! — Он презрительно фыркнул.

Глория Гартон произнесла:

— О.

Одним этим “О” она умудрилась сообщить, что глубоко сочувствует, что дрессировщик — привлекательный молодой человек, с которым она не прочь вскоре вновь встретиться и познакомиться поближе, и что ни одной собаке не удастся лишить ее новой картины. Она слегка одернула юбку и откинулась на спинку простого деревянного стула, стоящего на пустой театральной сцене, превратив его скорее в трон.

— Ладно. — Мужчина в фиолетовом берете жестом отправил очередного неудачного претендента восвояси и прочитал следующую фамилию из списка на листке бумаги: — “Собака: Вупси. Хозяин: миссис Чаннинг Гэлбрейт. Дрессировщик: Лютер Ньюби”. Впускайте!

Ассистент суетливо сбежал со сцены и распахнул дверь, из-за которой сразу же понеслись лай и скулеж.

— Что сегодня с этими псами?! — вопросил мужчина в фиолетовом берете. — Они все напуганы до смерти! Или даже больше.

— Думаю, — сказал Фергюс О’Брин, — что дело в этой огромной серой собаке-волке. Почему-то остальным этот пес не нравится.

Глория Гартон опустила свои подкрашенные лиловыми тенями веки и бросила подозрительный взгляд королевы на молодого детектива. В его присутствии не было ничего плохого. Его сестра руководила рекламным отделом “Метрополис”, и он распутал несколько конфиденциальных дел для студии, а одно даже лично для нее, когда ее шофер вдруг решил попытать счастья в шантаже. Фергюс О’Брин был сотрудником “Метрополис” довольно давно, и все равно ее беспокоило его присутствие.

Ассистент ввел Вупси и миссис Гэлбрейт. Человек в фиолетовом берете бросил на них взгляд и заорал. В абсолютной тишине этот крик отрикошетил от всех стен театра. Наконец он отыскал слова:

— Собака-волк! Тука — это величайшая роль, написанная для собаки-волка! И что они нам приводят? Терьера! Если бы нам нужен был терьер — мы бы взяли на эту рольАсту!*Фокстерьер, ставший в середине 1930-х годов своего рода кинозвездой Голливуда и снявшийся в целом ряде известных фильмов. В дальнейшем его заменяли похожими на него собаками с той же кличкой.

— Но если вы только позволите нам показать… — запротестовал высокий молодой дрессировщик Вупси.

— Убирайтесь! — завизжал фиолетовый берет. — Убирайтесь, пока я не потерял терпение!

Вупси с дрессировщиком торопливо удалились.

— В Эль-Пасо, — сокрушался директор по кастингу, — они приводят мне лысую мексиканскую. В Сент-Луисе это пекинес! А если я вдруг и нахожу собаку-волка, то она сидит в углу и ждет, пока ей приволокут сани, которые нужно тащить!

— Возможно, — сказал Фергюс, — стоит попробовать настоящего волка.

— Волка-шмолка! Все кончится тем, что придется заворачиватьДжона Берримора*в волчью шкуру! — Он бросил сердитый взгляд на свой список: — “Собака: Йоггот. Хозяин и дрессировщик: мистер О. З. Мандерс”. Зовите уж!Джон Берримор (1882–1942) — прославленный американский актер, звезда театральных подмостков, а затем и Голливуда, изначально выступавший в амплуа героя-любовника или красавца-злодея. В 1930-х из-за алкоголизма, приведшего к серьезным проблемам с памятью, утратил популярность и вынужден был соглашаться на любые роли, включая эпизодические.

Вой за дверью прекратился, когда Йоггота увели для прослушивания. Человек в фиолетовом берете едва взглянул на хозяина и дрессировщика. Он во все глаза смотрел на этого роскошного серого волка.

“Только бы ты мог играть!” — молился он с тем же рвением, с которым многие мужчины думают: “Только бы ты умела готовить…”

Он сдвинул берет под еще более невероятным углом и рявкнул:

— Ладно, мистер Мандерс. Значит, так. Собака должна войти в комнату, подать лапу ребенку, показать, что узнает героя в эскимосском наряде, обойти стол, найти кость и радостно хлопнуть лапами. Вот ребенок, вот герой, вот стол. Все понятно?

Мистер Мандерс посмотрел на свою собаку-волка и повторил:

— Тебе все понятно?

Йоггот помахал хвостом.

— Замечательно, коллега, — сказал мистер Мандерс. — Исполняй.

И Йоггот исполнил.

Фиолетовый берет отправился в полет на крыльях триумфального крика радости его хозяина:

— Он исполнил! Он сделал это!

— Разумеется, коллега, — спокойно сказал мистер Мандерс.

Дрессировщик, ненавидевший Плуто, был бледен, как отражение вампира в зеркале. Фергюс О’Брин потерял дар речи от изумления. Даже Глория Гартон позволила удивлению и интересу проскользнуть по ее царственной маске.

— Хотите сказать, он может делать что угодно? — пробулькал человек, прежде носивший фиолетовый берет.

— Что угодно, — сказал мистер Мандерс.

— Может ли он… дайте подумать… сцена в танцевальном зале… сможет он повалить человека, перевернуть его и обыскать задний карман?

Даже раньше, чем мистер Мандерс успел ответить “конечно”, Йоггот все это продемонстрировал, используя Фергюса О’Брина в качестве манекена.

— Мир тебе! — облегченно выдохнул директор по кастингу. — Мир… Чарли! — крикнул он ассистенту. — Оправь их всех! Проб больше не будет. Мы нашли Туку! Это великолепно!

Дрессировщик подошел к мистеру Мандерсу:

— Это не просто дрессировка. Тут что-то большее, сэр. Это определенно выше человеческих и собачьих возможностей! Клянусь, я не заметил ни малейшего сигнала — и для столь сложных операций. Скажите мне, мистер Мандерс, какой вы пользуетесь системой?

Мистер Мандерс издал невнятное кхе-кхе:

— Профессиональный секрет, понимаете ли, юноша. Я намереваюсь открыть школу, когда выйду на пенсию, но, сами понимаете, до тех пор…

— Конечно, сэр. Я понимаю. Но я за всю жизнь не видел ничего подобного!

— А я вот все думаю, — задумчиво заметил Фергюс О’Брин, все еще лежащий на полу лицом вниз, — умеет ли ваша чудесная собака также слезать с людей?

Мистер Мандерс подавил усмешку:

— Конечно! Йоггот!

Фергюс поднялся и отряхнул одежду от грязи театральной сцены — самой въедливой грязи на земле.

— Готов поклясться, — пробормотал он, — что ваша зверюга всем этим явно наслаждается.

— Надеюсь, вы не принимаете это близко к сердцу, мистер…

— О’Брин. Вовсе нет. На самом деле я предлагаю отпраздновать это историческое событие! Я знаю, что рядом с университетским городком не купить спиртного, поэтому принес бутылку просто на всякий случай.

— О, — сказала Глория Гартон.

На этот раз “О” означало, что хотя пирушки обычно ниже ее достоинства, но это был особенный случай; и что, возможно, все-таки надо будет поговорить с зеленоглазым детективом.

“Как-то все получается слишком просто”, — размышлял Вольф Вулф — Йоггот. Где-то был подвох. Конечно, это был идеальный способ зарабатывать деньги, будучи вервольфом: стоит поместить понимание человеческой речи и инструкций в хорошее тело животного — и вот ты уже ответ на молитвы режиссера. И все вроде бы шло прекрасно. И если этот фильм станет хитом — обязательно будут и другие фильмы с участием Йоггота. ПримерРин-Тин-Тина*это доказывает. Но это было как-то слишком просто…Немецкая овчарка, активно задействуемая в Голливуде 1920-х годов в ролях волков или охотничьих псов и ставшая необычайно популярной у зрителя.

Вулф услышал знакомое “О”, и его внимание переключилось на Глорию. Теперь это “О” означало, что вообще-то ей бы не стоило больше пить, но, поскольку алкоголь вообще на нее не действует, а случай особенный, можно себе позволить.

Она была даже прекраснее, чем он помнил. Ее золотые волосы теперь были длиной до плеч и ниспадали такими идеальными волнами, что он еле удерживался, чтобы не дотронуться до них лапой. Ее тело тоже окончательно созрело — оно было даже более теплым и манящим, чем в его воспоминаниях о ней. И в своем новом обличье он открыл еще одну сторону ее необыкновенного очарования, которую не мог оценить в полной мере будучи человеком: глубокий, опьяняющий аромат ее плоти.

— За фильм! За “Клыки Леса”! — поднял бокал Фергюс О’Брин. — И да растерзают вашего смазливого героя не хуже, чем меня сегодня!

Вулф-Йоггот улыбнулся про себя. А это было весело! Он преподаст детективу урок за шастанье по чужим номерам в отеле.

— И, празднуя, коллеги, — произнес Великий Озимандиас, — почему же мы обходим вниманием нашу звезду? Иди сюда, Йоггот.

И он протянул волку бутылку.

— Он пьет! — восхищенно воскликнул директор по кастингу.

— Конечно. Он был на этом выкормлен.

Вулф сделал значительный глоток. Ощущения ему понравились — тепло и терпко… почти как пахла Глория.

— Но что насчет вас, мистер Мандерс? — спросил детектив настойчиво, в пятый раз. — На самом деле это ведь ваш праздник. Этот зверь ни за что не научился бы своим многоходовым комбинациям, если бы не вы. А вы выпили всего один стакан.

— Никогда не стоит злоупотреблять спиртным, коллега. Я знаю свою меру. Два стакана — и все закручивается.

— Разве может произойти что-то еще более необычное, чем то чудо дрессировки, которые мы наблюдаем сегодня?! Давай, О’Брин. Заставь его выпить! Интересно посмотреть, что будет.

Фергюс еще раз как следует глотнул.

— Что ж. В машине есть еще бутылка, и я достаточно принял, чтобы понимать, что трезвым я отсюда сегодня не уйду. И я не хочу, чтобы мои собутыльники оставались трезвыми! — Его зеленые глаза уже начинали диковато поблескивать.

— Нет, спасибо, коллега.

Глория Гартон покинула свой трон и подошла поближе к волшебнику, положив свою мягкую руку на его плечо.

— О! — сказала она, подразумевая, что собаки, конечно, собаками, но эта вечеринка все-таки, без сомнения, устроена в ее честь и, отказываясь пить, он наносит ей личное оскорбление.

Великий Озимандиас посмотрел на Глорию, вздохнул, пожал плечами, отдался на волю судьбы — и выпил.

— Много вы собак натренировали? — спросил директор по кастингу.

— Извините, коллега. Это мой первый.

— Тем замечательнее! Но кто же вы тогда по профессии?

— Ну, видите ли, я… волшебник.

— О! — сказала Глория Гартон, выражая радость, и даже зашла настолько далеко, чтобы добавить: — У меня есть друг, который занимается черной магией.

— Боюсь, мэм, моя чисто-белая. Даже она довольно каверзная. А уж с черной магией ты открываешься настоящим опасностям.

— Погодите, — вмешался Фергюс. — Вы имеете в виду — настоящий волшебник? Не просто фокусник с ловкими руками?

— Конечно, коллега.

— Хорошая пьеса, — сказал директор по кастингу. — Только не давайте им зеркал.